母乳育児はあかちゃんとの大切なスキンシップの時間。

けれど、いざ始めてみると「思ったより大変…」と感じるママも多いのが現実です。

実は、母乳育児のスタートは“妊娠中の準備”で大きく変わります!

この記事では、助産師の視点から、出産前に知っておきたい母乳育児をスムーズにするための習慣や心構えを5つに分けてご紹介します。

これから母乳育児を始めるママ必見の内容です!

母乳育児の基本を知ろう

母乳の仕組みと分泌のメカニズム

母乳はあかちゃんの吸啜(きゅうてつ/吸い込む)刺激によって分泌が促される「需要と供給のバランス」で成り立っています。

乳頭を吸われると、脳からプロラクチンとオキシトシンというホルモンが分泌され、母乳の産生と分泌が始まります。

この仕組みを理解しておくことで「出る・出ない」に一喜一憂せず、落ち着いて授乳に取り組めます。

分泌には時間がかかることもあるため、焦らずあかちゃんと一緒にペースをつかむことが大切です。

乳頭を吸われると、脳からプロラクチンとオキシトシンというホルモンが分泌され、母乳の産生と分泌が始まります。

この仕組みを理解しておくことで「出る・出ない」に一喜一憂せず、落ち着いて授乳に取り組めます。

分泌には時間がかかることもあるため、焦らずあかちゃんと一緒にペースをつかむことが大切です。

母乳育児のメリットと現実

母乳はあかちゃんにとって最適な栄養源であり、免疫力の向上や母子の絆を深めるメリットがあります。

一方で、授乳に関するトラブル(乳頭の痛み・詰まりなど)や母乳の出に対する不安もつきものです。

メリットだけでなく「現実的な困難」も知っておくことで、心の準備ができ、産後のギャップを減らすことができます。

一方で、授乳に関するトラブル(乳頭の痛み・詰まりなど)や母乳の出に対する不安もつきものです。

メリットだけでなく「現実的な困難」も知っておくことで、心の準備ができ、産後のギャップを減らすことができます。

妊娠中からできる体の準備

乳頭・乳輪ケアの基本

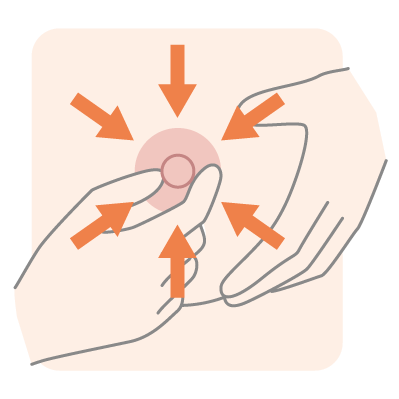

出産前からの乳頭ケアは、スムーズな授乳のためにとても重要です。

妊娠中期〜後期にかけて、清潔な手で乳頭と乳輪を軽く押し伸ばすマッサージをすることで皮膚を柔らかくし、あかちゃんが吸いやすくなります。

ただし、妊娠中の経過から過度な刺激は子宮収縮を招くため、

医師や助産師におこなわないように注意されることもあるかもしれません。

かかりつけの医師や助産師に確認をしながら行いましょう。

そして、乳輪や乳頭を保湿クリームを使って保湿することも乳房のコンディションを整えることにとても効果的です。

妊娠中期〜後期にかけて、清潔な手で乳頭と乳輪を軽く押し伸ばすマッサージをすることで皮膚を柔らかくし、あかちゃんが吸いやすくなります。

ただし、妊娠中の経過から過度な刺激は子宮収縮を招くため、

医師や助産師におこなわないように注意されることもあるかもしれません。

かかりつけの医師や助産師に確認をしながら行いましょう。

そして、乳輪や乳頭を保湿クリームを使って保湿することも乳房のコンディションを整えることにとても効果的です。

栄養と水分管理で母乳体質づくり

母乳は血液から作られるため、妊娠中からの食生活も大きく関わります。

鉄分・タンパク質・カルシウムなどを意識してバランスよく摂取し、しっかり水分補給を行いましょう。

脱水状態は母乳の出を悪くする原因になります。

冷え対策やストレスを溜めないことも、良質な母乳分泌の助けになります。

鉄分・タンパク質・カルシウムなどを意識してバランスよく摂取し、しっかり水分補給を行いましょう。

脱水状態は母乳の出を悪くする原因になります。

冷え対策やストレスを溜めないことも、良質な母乳分泌の助けになります。

授乳をスムーズに行うために揃えたい準備グッズ

母乳育児に絶対必要なグッズは少ないですが、最低限のアイテムを揃えておくと安心です。

例えば、授乳クッションは長時間の授乳でも腕や肩の負担を軽減してくれます。

授乳用ブラや授乳パッドも、頻繁な授乳に備えるために必須です。

乳房に血流をよくするためワイヤーのないものをお勧めします。

また、母乳パッドは漏れ防止だけでなく、乳頭保護にも役立ちます。

初期段階では多くを揃える必要はなく、基本的なものだけを用意し、必要に応じて買い足す形が無理のない準備方法です。

例えば、授乳クッションは長時間の授乳でも腕や肩の負担を軽減してくれます。

授乳用ブラや授乳パッドも、頻繁な授乳に備えるために必須です。

乳房に血流をよくするためワイヤーのないものをお勧めします。

また、母乳パッドは漏れ防止だけでなく、乳頭保護にも役立ちます。

初期段階では多くを揃える必要はなく、基本的なものだけを用意し、必要に応じて買い足す形が無理のない準備方法です。

参考に…あると便利!先輩ママおすすめアイテム

授乳ケープは外出先での授乳時に安心感を与えてくれるアイテム。

夜間授乳の際は、まぶしくない授乳ライトもあると便利です。

さらに、母乳保存パックや哺乳瓶(搾乳用)も用意しておくと、母乳を一時的に保存してパートナーに授乳を任せることができ、負担の軽減になります。

乳頭の形は千差万別。

あかちゃんが吸い付きやすくする助けや乳頭・乳輪に傷ができた時も痛みを緩和し保護してくれるニップルシールドは授乳開始後必要になれば準備するのもいいかもしれません。

これらは「必須」ではありません。ただ、使い始めると便利さを実感できるものも。

周囲のママたちの経験談を参考にしながら、自分に合った便利アイテムを選びましょう。

夜間授乳の際は、まぶしくない授乳ライトもあると便利です。

さらに、母乳保存パックや哺乳瓶(搾乳用)も用意しておくと、母乳を一時的に保存してパートナーに授乳を任せることができ、負担の軽減になります。

乳頭の形は千差万別。

あかちゃんが吸い付きやすくする助けや乳頭・乳輪に傷ができた時も痛みを緩和し保護してくれるニップルシールドは授乳開始後必要になれば準備するのもいいかもしれません。

これらは「必須」ではありません。ただ、使い始めると便利さを実感できるものも。

周囲のママたちの経験談を参考にしながら、自分に合った便利アイテムを選びましょう。

正しい知識と情報を得る

信頼できる情報源とは?

助産師や母乳外来、小児科医などの医療者による監修情報や、母子保健センター・厚生労働省の資料など、信頼できる情報に触れるよう心がけましょう。事前に正確な知識を持っておくことで、焦りや迷いが軽減されます。

母乳育児について調べると、ネットやSNSにはさまざまな情報があふれていますが、中には古い情報や誤解を招く内容もあります。

信頼できる情報源としては、こども家庭庁や厚生労働省、自治体の保健所が発行している母乳育児ガイド、助産師や専門医が監修した書籍・Webサイトがおすすめです。

「○○すべき」「母乳じゃなきゃダメ」という極端な意見には注意し、自分に合ったスタイルを見つけることが大切です。

母乳育児について調べると、ネットやSNSにはさまざまな情報があふれていますが、中には古い情報や誤解を招く内容もあります。

信頼できる情報源としては、こども家庭庁や厚生労働省、自治体の保健所が発行している母乳育児ガイド、助産師や専門医が監修した書籍・Webサイトがおすすめです。

「○○すべき」「母乳じゃなきゃダメ」という極端な意見には注意し、自分に合ったスタイルを見つけることが大切です。

パートナーと共有したい母乳の知識

母乳育児はママだけで頑張るものではありません。

パートナーやサポートしてもらえそうなご家族や知人などへも基本的な知識を共有しておくことで、トラブル時の対応や精神的サポートに繋がります。

「授乳中は水分が必要」「夜間授乳は大変」「困ったときのケアをしてくれる施設や地域の助産師の連絡先はここ」などを理解してもらうことで、協力体制が築け、育児の負担が軽減されます。

パートナーやサポートしてもらえそうなご家族や知人などへも基本的な知識を共有しておくことで、トラブル時の対応や精神的サポートに繋がります。

「授乳中は水分が必要」「夜間授乳は大変」「困ったときのケアをしてくれる施設や地域の助産師の連絡先はここ」などを理解してもらうことで、協力体制が築け、育児の負担が軽減されます。

産院・助産師さんからのアドバイスの受け方

出産予定の産院や担当の助産師に、母乳育児について積極的に相談してみてください。

プレママ教室や母乳指導の機会があれば、参加して実際の抱き方やケア方法を学ぶのも有効です。

事前に質問したいことをメモしておくと、短い時間でも効率よく相談できます。

病院によって母乳育児への取り組み方が異なるため、「母子同室かどうか」「授乳指導はあるか」などを確認することも準備の一環です。

現場でのリアルなアドバイスは、みなさんの個々の状態を考えたアドバイスになっていると思います。ネットなど一般的な情報以上にきっと役立つ情報であると思います。

プレママ教室や母乳指導の機会があれば、参加して実際の抱き方やケア方法を学ぶのも有効です。

事前に質問したいことをメモしておくと、短い時間でも効率よく相談できます。

病院によって母乳育児への取り組み方が異なるため、「母子同室かどうか」「授乳指導はあるか」などを確認することも準備の一環です。

現場でのリアルなアドバイスは、みなさんの個々の状態を考えたアドバイスになっていると思います。ネットなど一般的な情報以上にきっと役立つ情報であると思います。

心の準備も大切に

「完母」にこだわりすぎない心構え

「完全母乳じゃなきゃダメ」というプレッシャーを感じてしまう方もいますが、母乳・ミルクどちらでも赤ちゃんはしっかり育ちます。

特に最初はうまく授乳できずに悩むこともありますが、それはごく自然なことです。

「混合でもOK」「母乳が出るまでミルクを使っても大丈夫」と、柔軟に考えることが大切です。

自分を責めずに、あかちゃんと一緒にゆっくり成長する姿勢を持つことで、母乳育児もより前向きに続けられます。

特に最初はうまく授乳できずに悩むこともありますが、それはごく自然なことです。

「混合でもOK」「母乳が出るまでミルクを使っても大丈夫」と、柔軟に考えることが大切です。

自分を責めずに、あかちゃんと一緒にゆっくり成長する姿勢を持つことで、母乳育児もより前向きに続けられます。

サポート体制を整える

母乳育児はママ1人で完結するものではありません。

夜間授乳や家事の負担、精神的ストレスを軽減するには、パートナーやサポートしてもらえる家族の協力が不可欠です。

事前に役割分担を話し合ったり、沐浴やミルクの準備など授乳以外の部分での協力を得ることで、ママの心にもゆとりが生まれます。

「授乳はママの仕事」と決めつけず、家族全員であかちゃんを育てる意識を共有しておくことが、スムーズな母乳育児への第一歩となります。

夜間授乳や家事の負担、精神的ストレスを軽減するには、パートナーやサポートしてもらえる家族の協力が不可欠です。

事前に役割分担を話し合ったり、沐浴やミルクの準備など授乳以外の部分での協力を得ることで、ママの心にもゆとりが生まれます。

「授乳はママの仕事」と決めつけず、家族全員であかちゃんを育てる意識を共有しておくことが、スムーズな母乳育児への第一歩となります。

助産師・母乳外来とのつながりを持つ

出産後すぐに母乳トラブルが起きることも珍しくありません。

また、トラブルは休日・夜間などに突然起こることも多々あります。

お住まいの地域で休日や夜間も対応している施設や地域の助産師とつながりを持っておくことも心のゆとりにつながると思います。

妊娠中に助産師や母乳外来の連絡先を確認しておくことで、いざというときすぐに相談できます。

妊婦健診の際に相談できる医療機関をチェックし、必要があれば出産前から面談を受けておくのもおすすめです。

また、トラブルは休日・夜間などに突然起こることも多々あります。

お住まいの地域で休日や夜間も対応している施設や地域の助産師とつながりを持っておくことも心のゆとりにつながると思います。

妊娠中に助産師や母乳外来の連絡先を確認しておくことで、いざというときすぐに相談できます。

妊婦健診の際に相談できる医療機関をチェックし、必要があれば出産前から面談を受けておくのもおすすめです。

出産後のスタートを意識した準備

産後すぐの授乳を成功させるポイント

出産直後の「初回授乳」は、今後の母乳育児に大きな影響を与えます。

できるだけ早くあかちゃんにおっぱいを吸わせることで、ホルモンが活性化し、母乳分泌がスムーズになります。

産院のスタッフに希望を伝えておくと安心です。カンガルーケア(肌と肌の触れ合い)も、母乳の出に良い影響を与えると言われています。

できるだけ早くあかちゃんにおっぱいを吸わせることで、ホルモンが活性化し、母乳分泌がスムーズになります。

産院のスタッフに希望を伝えておくと安心です。カンガルーケア(肌と肌の触れ合い)も、母乳の出に良い影響を与えると言われています。

トラブル時の対処法を知っておこう

乳頭の傷・白斑・詰まり・張りすぎなど、母乳トラブルが起こったときの対処法を知っておくと安心です。

冷やす・温めるタイミングや、搾乳の方法など、基本的なケアを知っておくことで、重症化を防ぐことができます。

自己判断せず、早めに専門家へ相談する姿勢も大切です。

冷やす・温めるタイミングや、搾乳の方法など、基本的なケアを知っておくことで、重症化を防ぐことができます。

自己判断せず、早めに専門家へ相談する姿勢も大切です。

かりゆし助産院は、みなさんの授乳ライフに寄り添うケアを目指します

母乳育児は、決して「自然にできて当たり前」ではありません。

準備と理解があれば、グッと心が楽になります。

「完璧じゃなくていい」「我が家のやり方でいい」と、肩の力を抜いて母乳育児をスタートしてみてください。

当院は、妊娠中から育児や母乳育児に関わる準備のご相談やお手伝いから関わらせていただきます。

特に、実際にみなさんが授乳にお困りの際は、夜間・土曜・日曜や祝日も可能な限り早期に対応します。

また、ご連絡いただいた時点でご本人ができるケアをお伝えし、可能な限りお待たせする時間を短縮し訪問させていただくことで、母乳で授乳されているみなさんが困る時間を長引かせないようケアさせていただきます。

そして、母乳でのトラブルだけでなく、ミルク量に悩まれているご家庭もあるかもしれません。

あかちゃんの体重の増え方やご機嫌など観察しミルク量のご相談もお受けしています。

訪問をお受けしている地域は、箕面市・茨木市・吹田市・豊中市・池田市です。

他の利用者様の対応中などは電話に出ることができません。公式LINEや当院ホームページのお問い合わせよりご連絡いただけますと助かります。

準備と理解があれば、グッと心が楽になります。

「完璧じゃなくていい」「我が家のやり方でいい」と、肩の力を抜いて母乳育児をスタートしてみてください。

当院は、妊娠中から育児や母乳育児に関わる準備のご相談やお手伝いから関わらせていただきます。

特に、実際にみなさんが授乳にお困りの際は、夜間・土曜・日曜や祝日も可能な限り早期に対応します。

また、ご連絡いただいた時点でご本人ができるケアをお伝えし、可能な限りお待たせする時間を短縮し訪問させていただくことで、母乳で授乳されているみなさんが困る時間を長引かせないようケアさせていただきます。

そして、母乳でのトラブルだけでなく、ミルク量に悩まれているご家庭もあるかもしれません。

あかちゃんの体重の増え方やご機嫌など観察しミルク量のご相談もお受けしています。

訪問をお受けしている地域は、箕面市・茨木市・吹田市・豊中市・池田市です。

他の利用者様の対応中などは電話に出ることができません。公式LINEや当院ホームページのお問い合わせよりご連絡いただけますと助かります。